|

2023.4.21_読売タウンニュースに掲載されました✨ そば練習会の様子が、昨日の読売タウンニュースに掲載されました✨ みんなが楽しそうにそば打ちをしている様子が紙面から伝わってきます😊 そして想像していたよりも大きく掲載していただいて、とてもありがたいです😊 お蔭さまで、早速練習会へのお申し込みをいただいております✨ 取材に来ていただいて、本当にありがとうございました✨😊✨ |

|

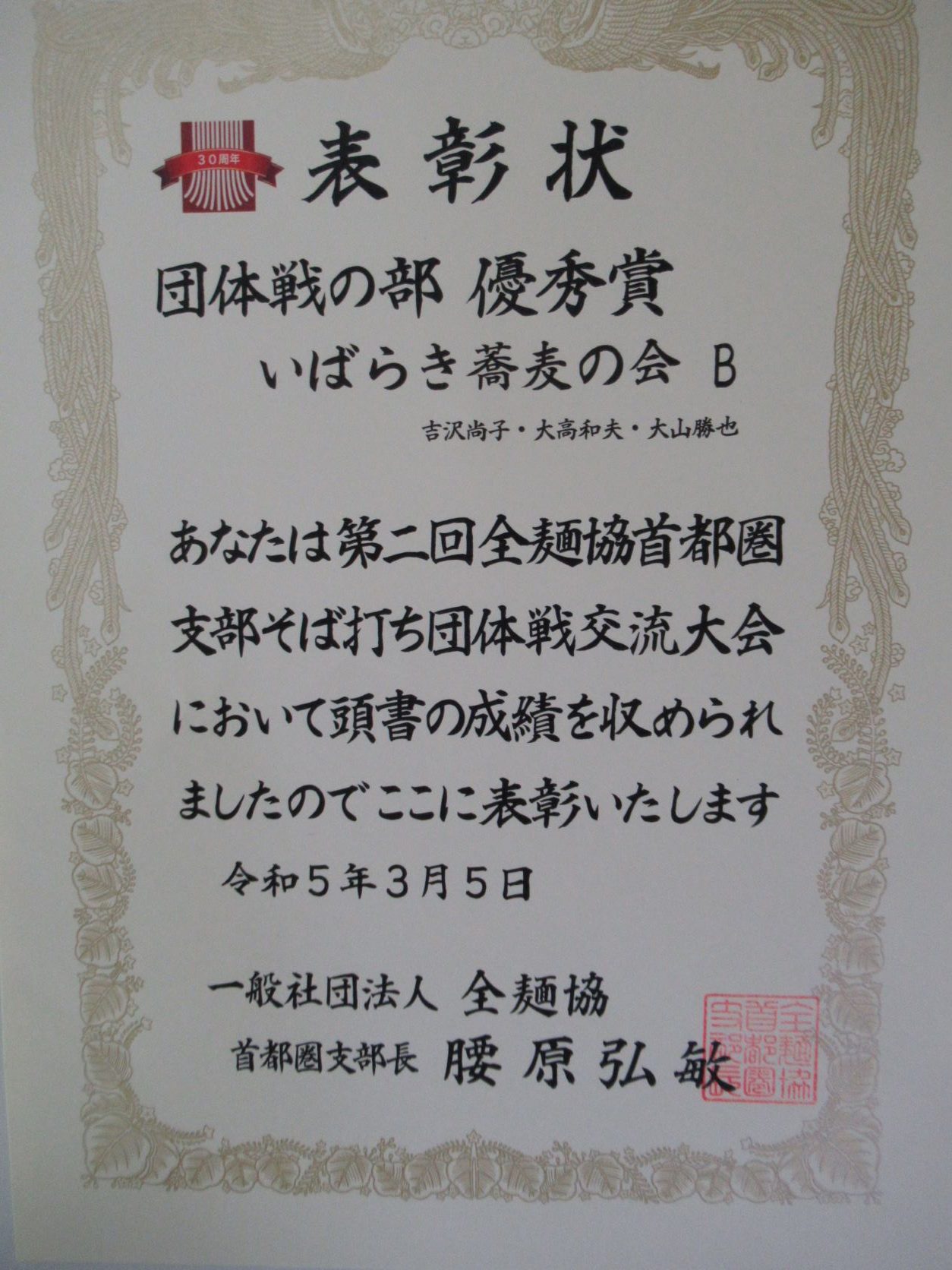

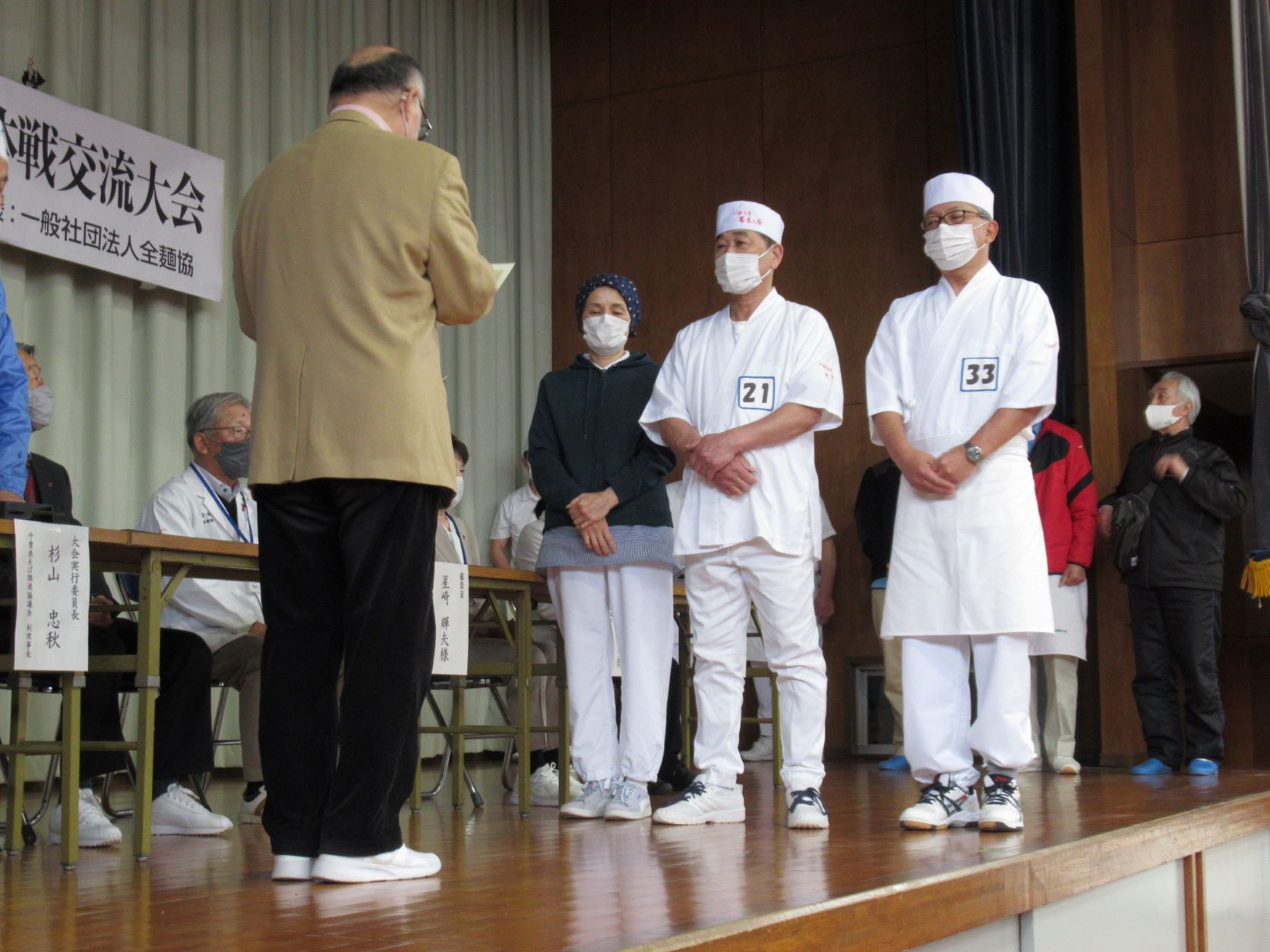

2023.3.4-5_そば打ち団体戦準優勝~🏆 3月4日(土)、5日(日)に第2回全麺協そば大学首都圏支部名人戦・団体戦交流大会が、千葉県山武市で開催されました。4日(土)の名人戦には、いばらき蕎麦の会からの出場者はいませんでした。名人戦終了後に、会場の近くに河津桜が咲いているというので、見に行きました🌸 明日、団体戦に出る仲間に、桜の花が満開に咲くといいな~と縁起を担いで来ました~😊

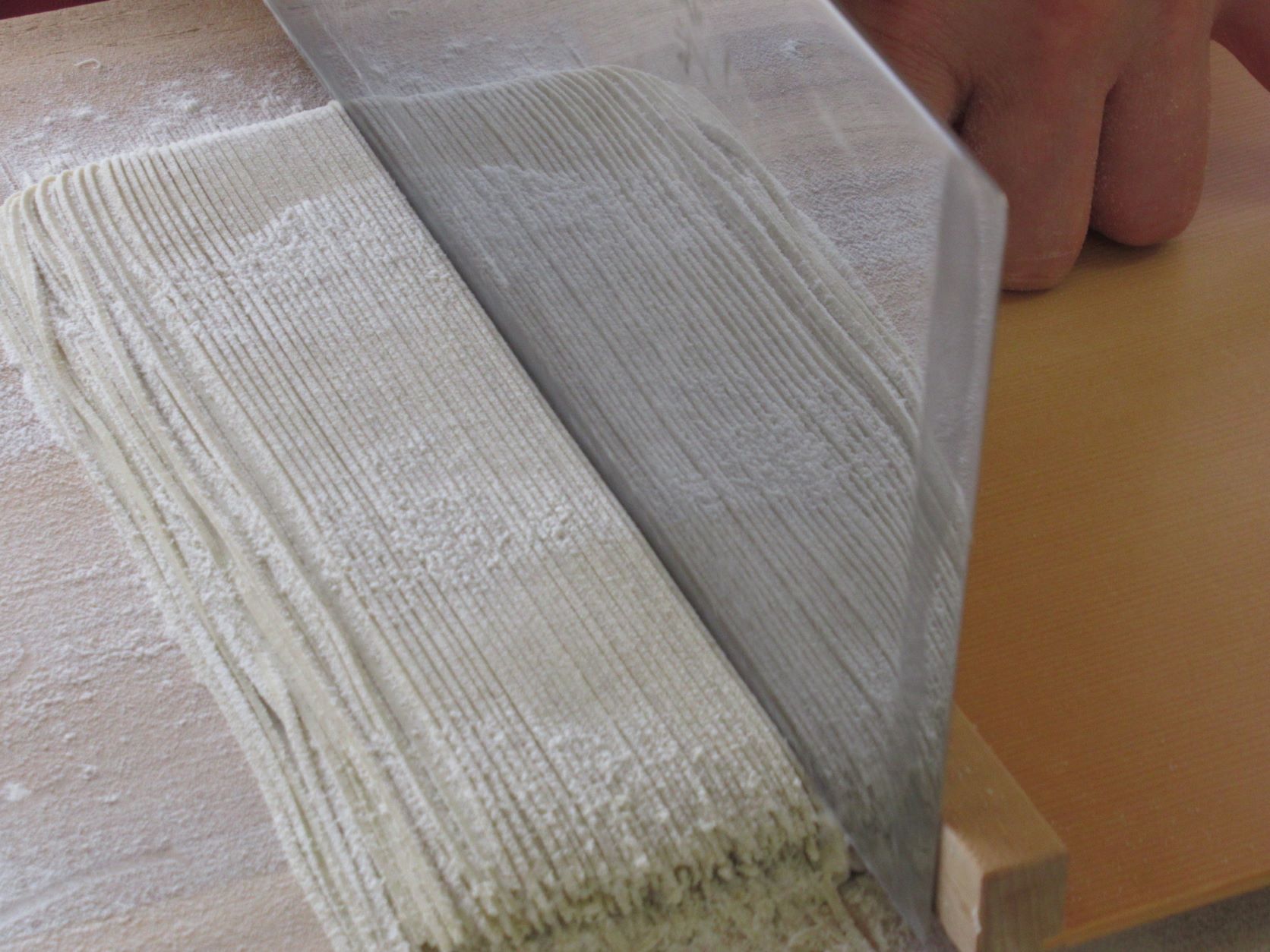

5日(日)の団体戦は、段位の合計が10段位以内の3人が1チームで、二八の部、生粉の部、更科の部を各1キロで打ち、それぞれに部門賞、そして3人の合計で総合優勝が決まります。いばらき蕎麦の会からは、2チームがエントリーしました。それぞれが練習を重ねてきて、本番に臨みました。団体戦は、一緒に出場する仲間との結束も高まるので、緊張感もありつつとても楽しいです✨ トップバッターは二八の部です😊 やや緊張気味で、応援団の方がハラハラしましたが、無事に終了(^^♪

続いて、生粉の部です😊 団体戦に出るのが楽しみで仕方なかったそうです。それは嬉しいですね😊 カメラを向けたら、ピースサインしてくれました。

そして最後は、更科の部です😊 更科は打ちなれていないと薄く延すことが難しいので、かなり練習をして臨みました。

結果発表です✨ 二八の部の優秀賞に吉沢尚子さん、更科の部の敢闘賞に大山勝也さんが輝きました✨😊✨ おめでとうござます🏆 団体戦はいばらき蕎麦の会Bチームが優秀賞に輝きました✨😊✨ 本当におめでとうございました🏆 桜の季節には一足早いですが、満開の笑顔の花が咲きました~🌸😊😊😊🌸 皆さんの日頃からの頑張りが、入賞に結び付きました😊 来年の3月には、茨城で開催されますので、皆さま奮ってご参加下さい_(._.)_

|

||||||||||||||||

|

2023.1.28-29_水戸京成百貨店でそば教室✨ 1月28日(土)、29日(日)の2日間、水戸京成百貨店でそば教室を開催しました😊 教室は午前と午後の2回で、各回とも11組の家族連れなどで大盛況✨ キャンセル待ちが出るほどでした😲 参加していた小学生の子供達もとても楽しそうに、そばを打っていました✨😊✨ 教えている私達もその姿を見ているだけで、とっても楽しい気持ちになりました。認定会などが近づくとそば打ちが苦しいと感じる時がありますが、楽しみながらそばを打つことはとても大切だなと改めて感じました😊 日曜日の2回目の教室は、水戸京成百貨店の社員さん向けです。社員さんが自ら常陸太田市の赤土地区で栽培したそば粉を使用します。まずは仲山名人のデモ打ちからスタートです。初めてのそば粉を十割で打つので、多少緊張しながらもそつなくこなしてしまうところは流石名人です✨ 社員さんの中には、昨年もこの教室に参加された方も多く、皆さん上手に打っていました。参加された方が、少しでもそば打ちに興味を持ってくれれば良いなと思います😊 今回お手伝いいただいた講師の皆さま、そしてイワセアグリセンターの吉田さま、ありがとうございました✨😊✨

|

|

2022.11.26_ホテル日航つくばで常陸秋そばを楽しむ会✨ 11月26日(土)につくば市にあるホテル日航つくばで、常陸秋そばを楽しむ会が開催されました✨ 前日から道具を搬入し、準備を整えました😊 当日は朝8時から4人でそばを打ち始めました✨ 今回のイベントでは、150名のお客様に利き蕎麦三種類と常陸秋そばを全て十割で味わっていただきます😊 利き蕎麦三種類は、北海道の摩周湖周辺牡丹そば、長崎県五島列島のそば、そして会で栽培した原原種の常陸秋そばです✨😊✨ 牡丹そばと五島列島のそばは、仲山さんが自ら製粉したそば粉を持参しました。三種類ともまた違った香りや味わいがあり、それぞれの違いを楽しんでいただきました。 蕎麦前には、北海道産秋鮭の南蛮漬け、茄子の煮びたし、合鴨胸肉の照り焼きレッドポワロー添えととても美味しそうな料理が、蕎麦を引き立ててくれていました😊 利き酒三種類を味わいながら、ほろ酔い加減で皆さまとても楽しそうでした🍶 写真はありませんが、お造りや揚げたての天ぷら、デザートもあり、お客様は優雅なひと時を楽しんでいました🍽

仲山名人と掛札が交代でそばを打ちながら解説しているところを見ていただきました😊 菊練りや角出し、切りなど見せ場がある度に、お客様から拍手を頂戴して会場の雰囲気を盛り上げていただきました✨👏✨ お陰様で、緊張の中ではありましたが、とても楽しくそばを打たせていただきました😊 夢のような舞台で打たせていただいたことをとても光栄に思います。改めまして、ご協力をいただきました皆さま方に感謝申し上げます。ありがとうございました😊 メインの常陸秋そばもとても香り高い、美味しいそばでした✨ 帰りがけにお客様から「感動しました。そばもとても美味しかったです。」と言うお言葉を頂戴し、私の方が感激してしまいました😊

今回そば打ち&釜前、配膳を担当してくれたスタッフです✨ 短時間で150名分のそばを提供するので、舞台裏で大奮闘してくれました~💦💦💦 お疲れ様でした。そしてありがとうございました😊

|

|||||||||||||||

| 20221201_「よみうりタウンニュース」から抜粋(そばがき) 12月1日付の「よみうりタウンニュース」に掛札さんのそばがきが紹介されました。それも、第一面を飾るトップ記事です。掲載された写真を見ただけで、葉っぱをかたどったおいしそうなそばがきに酔いしれてしまいそうです。やわらかくて、あたたかくて、あまくて、そばの風味をいっぱいに閉じ込めた、滋味にとんだ一品に仕上がっています。 この写真を見ていると昔、父がよくそばがきを自分で作って食べていたのを思い出します。至福のひと時だったのでしょう。そんな父の気持ちが今わかるような気がします。そばといえば、そば打ちと考えがちですが、そばがき作りもいいものですね。 会員のみなさんもそばがき作りに挑戦してみてはいかがでしょうか。決して難しいことはありません。ただ一つコツがあるとすれば、それは茨城県の美味しい常陸秋そばを使用することです。 |

|

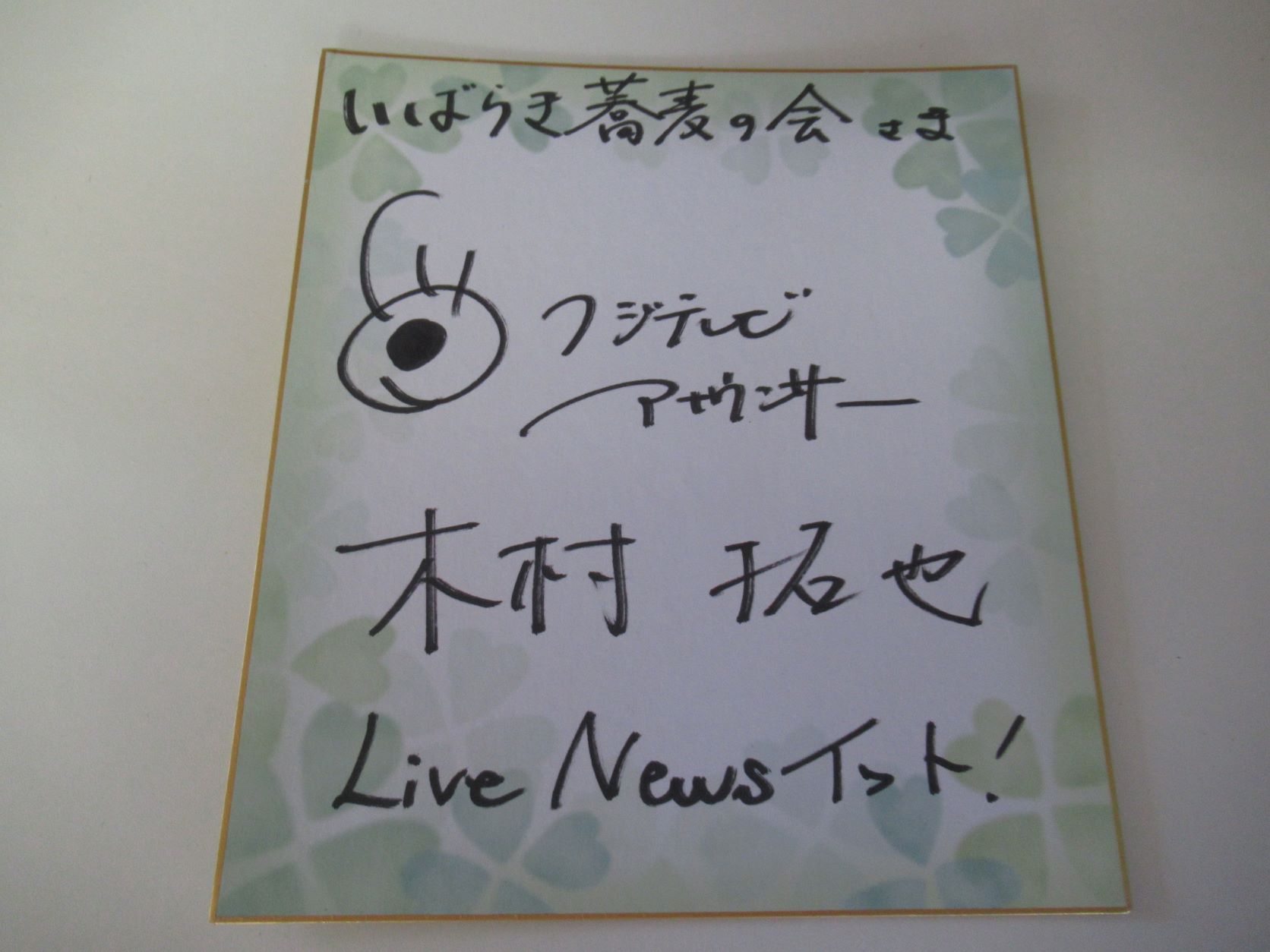

● 2022.10.24_24日(月)フジテレビ「イット!」の生中継~✨ 24日(月)にフジテレビの夕方のニュース番組「イット!」の生中継が、いばらき蕎麦の会金砂交流館で行われました📺 12時に撮影スタッフの方々が、交流館に到着~🚙 最初にディレクターさんから名刺を受け取り、次にフジテレビの木村拓也アナウンサーから名刺をいただきました~😊 マスクをしていても、オーラが違いますね~✨😊✨ いばらき蕎麦の会の道場に、アナウンサーさんが来てくれるなんて夢にも思わなかったです~✨ 中継の段取りの打ち合わせをしてから、木村拓也アナウンサーがそば打ちを体験しました😊 しかもいばらき蕎麦の会の帽子、前掛けを着けています😊 木村アナは、大のそば好きでフジテレビの社員食堂でも、毎日そばを食べているそうです🍜 そば打ちは今日で2回目と言っていましたが、とても器用で見事なそばを打っていました😲 とってもお上手でした~✨😊✨

本番は、木村アナが石臼を回すシーンからスタートし、くるり棒で脱穀、とうみを掛けるシーンを撮影し、最後に試食です✨ 美味しい~と絶賛して、3分間の生中継は終了です📺 最後にスタッフの皆さんに、常陸秋そばを召し上がっていただきました😊 もちろんサインもいただきました~😊 こちらにアクセスしていただくと、生中継の様子が見られます😊 長~い一日でしたが、全国の皆さんに常陸秋そばの美味しさが伝わったかなと思います✨😊✨

|

||||||||||||

| ● 2022.10.24_本日10月24日(月)夕方放送のフジテレビのニュース番組「イット」をぜひご覧下さい✨

いばらき蕎麦の会金砂交流館から、脱穀の様子を生中継しますので、皆さまお楽しみに~😊 時間は、4時から3分間の放送になります📺

|

|

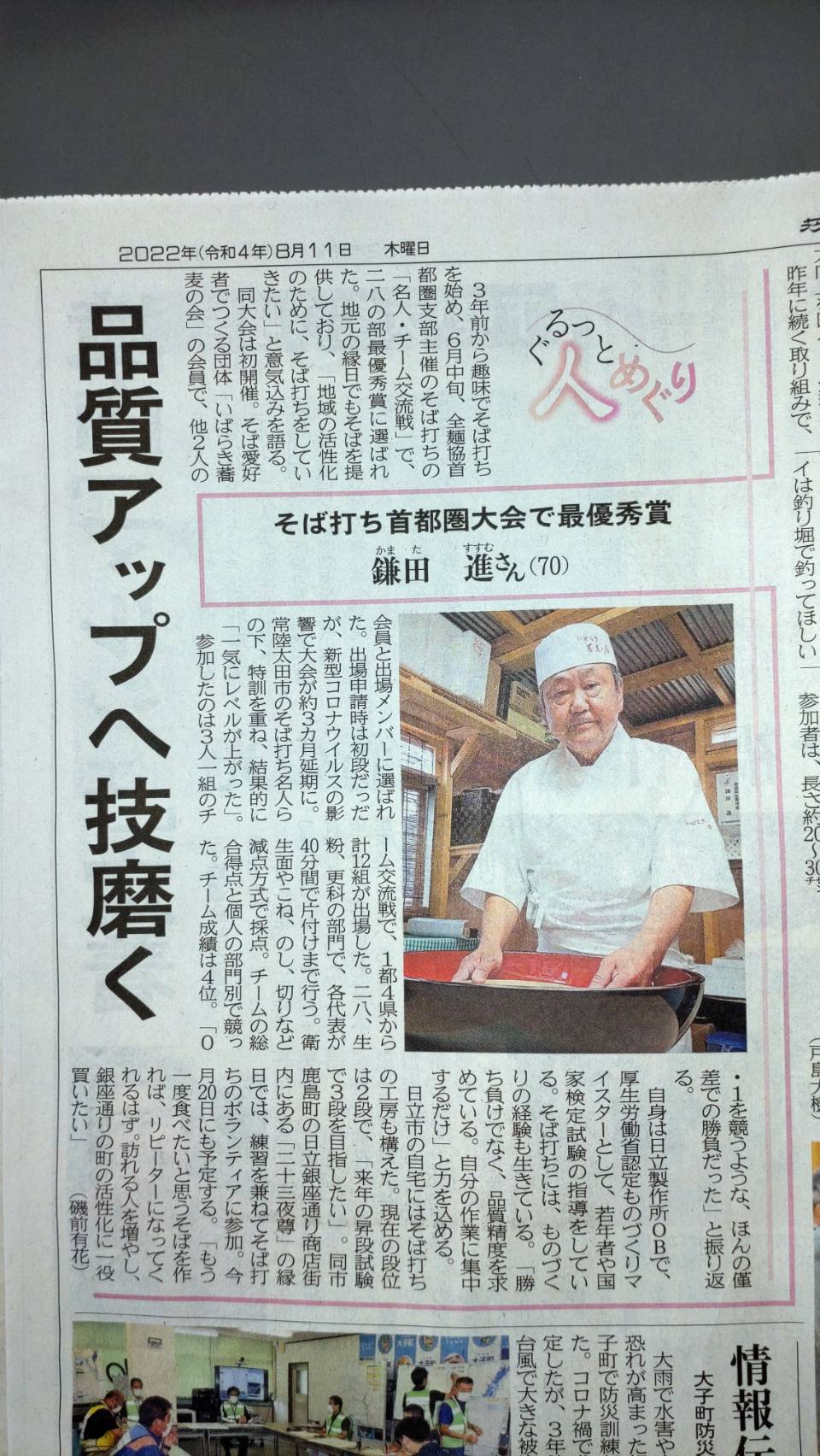

● 2022.8.12_茨城新聞に掲載 ~会員の鎌田さん~ 8月11日(木)の茨城新聞「ぐるっと人めぐり」に、会員の鎌田進さんの記事が掲載されました✨ 6月に開催された全麺協首都圏支部主催の「名人戦・チーム交流戦」の二八の部で、鎌田さんが最優秀賞に輝いたことが書かれています😊 ご自身の仕事が、そば打ちにも生かされているといいます。インタビューの中で、「勝ち負けではなく、品質精度を求めている。自分の作業に集中するだけ」と答えていました。まさにそば打ちに通じるものがありますね✨ 鎌田さんの記事を見た会員さんからメールをいただいて、その方は「鎌田さんの目標も生き方も素晴らしいですね。感動しました。」とおっしゃっていました😊 読んだ方に感動を与えられるなんて、素晴らしいことですね✨ こちらが感動しちゃいます😊 インタビューの時に、いばらき蕎麦の会のこともPR しといたよ~とのことでしたが、ちゃんと紹介されていました。ありがとうございます 鎌田さん✨✨✨

令和4年8月11日(木) 茨城新聞に掲載されました。 ※ 記事の掲載にあたり、担当部署より掲載許可をいただいています。 |

|

● 2022.7.27_そばを打ちました✨ 11月に県南のホテルで開催されるイベント用の宣材写真を撮影しました📷 1度目は、カメラの設定モードが悪くて、反射してしまいほとんど映っていなかったので、もう一度撮り直しになりました😅 皆さま、ご迷惑をお掛けしてすみません💦 でも何の文句も言わずに、逆に「デモ打ち2回も見られて嬉しい!」とありがたいお言葉をいただき、こちらの方が嬉しくなっちゃいました😊 お付き合いいただき、ありがとうございました✨ そば打ちは、何度打っても難しいですね💦 でも何度打っても最高に楽しいです😊 このブログを読んでいる皆さんなら、この気持ち共感していただけると思います✨😊✨

|

||||||||

● 2022.3.14_小学生から20代の大人まで ~そば教室のお手伝い~

|

| ● 2022.3.14_地元赤土町友遊会のそば会のお手伝い

昼食のそばは、朝6時過ぎから、1.5キロを3回打ち準備しました。今日のメニューは、つけけんちんそばです。 けんちん汁は、友遊会の方達が持ち寄った野菜で作ります。もちろん作るのは、友遊会の女性達です。その中に、地元の蕎麦店で修業をした本格派の方がいて、味はお墨付きです。私たちスタッフも、作り方を拝見して、とても勉強になりました。

当日は、12月とはいえとても暖かな日でしたので、外で召し上がっていただきました。お天気にも恵まれて、透き通るような青空、そして澄み切った空気の中で食べるつけけんちんそばは、相乗効果もあってなのか格別な味がしました。最高に美味しかったです。これから先も、このように地元の方々とも触れ合えるような機会を作っていければと思います。 |

| ● 2022.2.1_秘密のケンミンSHOWが取材に来ました✨

昨日の夕方 秘密のケンミンSHOWが、金砂交流館に取材に来ました✨ インタビューを受けたのは、もちろん野上幹事長です😊 けんちんそばについてのお話で、野上幹事長の知識の豊富さもいつも通り素晴らしかったのですが、スタッフの方の話を上手に引き出すテクニックも凄かったです✨ さすがプロだなと感じました。お土産に、番組のグッズをいただきました🎶 放送日は、3月10日(木)よる9時からです。ぜひ楽しみに、ご覧ください✨

|

||||

|

● 2021.12.13_茨城新聞に掲載されました✨ 12月8日付の茨城新聞に、「常陸太田市お試しツアー 新しい働き方を探るテレワーク体験13人、市職員との意見交換」という記事が、掲載されました。 2021年12月8日付茨城新聞社。なお、この記事の掲載にあたりまして、茨城新聞社より記事使用の許可をいただいています。 首都圏近郊からのテレワークやワーケーション希望者を募集し、常陸太田市の拠点施設を活用してのツアーを実施することによって、参加者に、テレワークやワーケーションの拠点としての常陸太田市の魅力を知ってもらい、今後のテレワークやワーケーションのリピーターの確保につなげようと、昨年から常陸太田市が始めた事業です。 その体験プログラムの中に、「そば打ち体験」があります。昨年に引き続き、いばらき蕎麦の会がそば打ち体験のお手伝いをさせていただきました。使用するそば粉は、もちろん常陸秋そばの新そばです✨ そば打ちは初めてという参加者がほとんどでしたが、楽しみながら体験していただきました。体験後は、自分達で打ったそば、そして講師が打ったそばを試食し、美味しいとの言葉をいただきました。これからも常陸秋そばの美味しさを色んな方々に知っていただき、常陸秋そばにより地域振興を図ることが出来ればと思います。

|

● 2020.11.14-15_コロナに負けるな! 新そば祭り in 常陸太田 ● 2020.11.14-15_コロナに負けるな! 新そば祭り in 常陸太田昨年は、コロナの影響で、ほとんど全てのそば祭りが中止になってしまいました。毎年そば祭りを楽しみにされていたお客様も多く、残念だという多くの声が寄せられました。そこで皆さまのこ要望にお応えしようと、会員を対象にしたミニそば祭り「コロナに負けるな! 新そば祭り in 常陸太田」を、令和2年11月14日(土)、15日(日)に いばらき蕎麦の会 金砂交流館 で開催しました。 スタッフはマスクにフェースシールドを着用して、お客様をお迎えします。会場では、まず検温をし、受付で注文します。いつもなら出来上がりを待つ間に、お客様とのやり取りがあるのですが、今回はそばを受け取るのもビニールカーテン越しなので、ほとんど会話も出来ません。 そばは外に用意したテーブルでいただきます。天候にも恵まれ、暖かな日差しの中で味わう新そばは、より美味しく感じます。 今回のメニューは、もりそば、かけそば、天ぷらです。天ぷらは季節の野菜とアユです。アユは、幹事の一人が久慈川で獲った天然ものです。そばはもちろんですが、天ぷらも美味しかったと声を掛けていただき、感激しました。 お客様がお帰りになると、すぐにテーブルとイスを消毒します。何度も消毒をするのは大変ですが、安心してお越しいただくために万全を期してお迎えします。 2日間で、約300食を味わっていただくことができました。お越しいただきましたお客様、そして支えてくれたスタツフに、改めて感謝申し上げます。 |

2020.2.2_朝日里山そばまつり IN 石岡市 2020.2.2_朝日里山そばまつり IN 石岡市令和2年2月2日(日)に、今回初出店となる「朝日里山そばまつり」に参加してきました。会場は石岡市にある閉校になった小学校を活用し、里山文化を活かした交流、体験型観光施設の朝日里山学校です。 会場には、ほとんどのお客様が茨城県フラワーパークから出ている無料シャトルバスに乗ってきます。シャトルバスが到着すると、どこのブースにも行列が出来て、賑わいます。私達は、スタッフ7人で打ち場とブースに分かれての分担作業です。少数精鋭で臨んだため、多少の行列には慌てずに皆がそれぞれの持ち場をテキパキとこなし、無事に何度かのピークを乗り越えました。 ホッとして時計を見ると、まだ12時30分。その後は、期待虚しくお客様はほとんど訪れず、閑散としていました。今回のメニューは、全て十割そばで、もりそば、かけそば、かも南蛮。おかげ様でかも南蛮は、完売しました。しかし天ぷらそばは、朝からずっと揚げ続けていたため、大量に残りました・・・。でもそのお陰(!?)で、まかないで思う存分天ぶらそばが堪能できました。お汁がじゅわっとしみ込んだかき揚げが最高に美味しくて、何度もお代わりをしているスタツフもいました。 前評判ではけっこう賑わうそばまつりのはずでしたが、今回はちよっぴり控えめなお客様。原因は、どうやら日程を一週間早めて開催したことにあるようでした。来年からは、2月の第1日曜日に開催することが決まっているとのことです。ぜひ来年は、スタツフお勧めの天ぷらそばを味わいに来て下さい。 スタツフの皆様には、前日の準備から片付けまで、朝早くから夕方遅くまで、大変お世話になりました。改めまして感謝申し上げます。 |

| ● 2019.11.15-17_2019日光そばまつり そばつゆにお褒めの言葉

|

| ● 2019.11.9-10_常陸秋そばフェスティバル里山フェア 2019

11月9日(土)、10日(日)の2日間、常陸太田市の山吹運動公園内で開催された県内最大のそばのイベント「常陸秋そばフェスティバル」に、連続21回となる出店をしてきました。いばらき蕎麦の会は、会の発足以来茨城のそばの振興をリードする中核的存在として機能しており、このイベントも多様な画から支えてきています。 |

● 2019.8.25_棟匠の「お客様感謝祭2019」に参加

【開催日時】2018年8月25日(日);10:00~15:30; 8月25日(日)、常陸大宮市にある「やすらぎの里公園」で開催された棟匠の「お客様感謝祭2019」に、いばらき蕎麦の会の会員5名で参加してきました。 会場は、お食事・工作・体験・川あそび・アトラクションの5つのエリアがあり、いばらき蕎麦の会はお食事エリアでの「そば打ち体験」を担当して、12組のお客様にそば打ちを楽しんでいただきました。 お客様は、小さなお子さん連れのご家族が多かったため、テントの中は幼稚園のようなにぎやかさでした。そんな中、棟匠の大工さんに子供たちのための踏み台を製作していただき、これには5名の会員も大喜びでした。味な事をしますね棟匠さん! この感謝祭の特徴だと思いますが、子供を連れたご家族が多く、ほのぼのとした雰囲気の中、今年も感謝祭は大賑わいでした。 |

● 2019.4.6_お花見会を開催

|

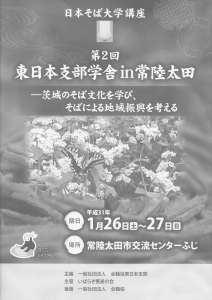

● 2019.1.26-27_「そば大学」を開催 ― そばを多面的に学ぶ ― ● 2019.1.26-27_「そば大学」を開催 ― そばを多面的に学ぶ ―

1月26日(土)、27日(日)の2日間常陸太田市の交流センターふじを中心に「日本そば大学講座第2回東日本支部学舎in常陸太田―茨城のそば文化を学び、そばによる地域振興を考える」を開催しました。そば大学は、主催が全麺協東日本支部、全麺協の後援を受け、いばらき蕎麦の会が主管する形で実施しました。テーマは、全麺協の設立目的の重要な柱である「そばによる地域振興」を採り上げ、具体的な振興方策を探るとともに、茨城のそば文化を紹介しようという意図の下に設定したものです。 |

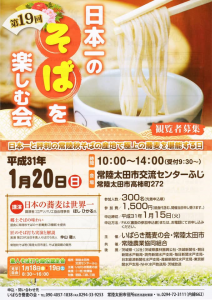

| ● 2019.1.20_日本一のそばを楽しむ会 ー 3キロのそば打ちに感嘆 ー

|

● 2018.11.23-25_日光そば祭り ● 2018.11.23-25_日光そば祭り

日光そば祭りに、11月23日(金)~25日(日)の3日間参加してきました。3連休でもあり、お客様が大勢訪れることが期待されました。 |

|

● 2018.11.10-11_常陸秋そばフェスティバル ー 概ね好評、若干の改善点も ー

いばらき蕎麦の会は、会の発足以来茨城のそばの振興をリードする中核的存在として機能しており、このそば祭りを多様な面から支えています。当会で は、様々な活動を展開しながら、多くのそば打ち名人、上手の輩出を見てきています。これらの方々が各地で手打ちそばの普及活動に取り組み、力を発揮しています。 そばフェスでも、会の関係者が中心となって出店している所がいくつもあり、常陸秋そばフェスティバルを支えているのは、実質的にはいばらき蕎麦の会だと言っても過言ではない状況にあります。こうした会の実績と知名度も幸いして、来客は途絶えることなく、常陸秋そばと会の魅力をPRできました。蕎麦の美昧しさも抜群で、何店も食べ歩いたお害様からは、いばらき蕎麦の会を高く評価する声が聞かれ、疲れも吹き飛ぶような心地良さを感じました。 しかしながら、参加したスタッフの水回しや延し等十割そばを打つ技術には若干の差があり、提供が滞り、お客様を待たせてしまう時間も生じ、結果として提供数は昨年より下回ってしまいました。今後、イベント要員を増やしつつ、そば打ち技術の更なる向上を図る必要性を感じた次第であります。ともあれ、多くの会員の活躍の場が得られ、今後の会の運営の改善に取り組むべきヒントも得られた一大イベントでありました。お忙しい中、準備から片付けまで様々な場面で力を発揮して、来場者にいばらき蕎麦の会の存在感を示していただきました皆さん、大変お疲れさまでした。 |

● 2018.10.6-8_第15回松本そば祭り ● 2018.10.6-8_第15回松本そば祭り

10月6日(土)~8日(月)の3日間、今年も松本そば祭りに参加してきました。出店希望者も多く毎回抽選となりますが、一度抽選漏れしただけで、あとは第1回目からずっと参加しています。毎回出店場所が違うので、場所によりお越しいただけるお客様の人数も変わってきます。 今回は、お隣が地元信州・松本の「ながわ」というお店で、とうじそばで有名です。朝から長い行列ができ、あっという間に完売してしまう人気店です。当会の一番人気メニューは、もりそばはもちろんですが、つけ鴨せいろが大人気です。今までは、前日に一枚づつ切り分け、下味を付けておいたのですが、翌日焼くのにも時間がかかり準備が大変でした。今回、ある方の発案により、やり方を少し変えたところ、劇的に作業が早くなり、より柔らかく最高の状態で、お客様に提供することが出来ました。良いアイデアをありがとうございます。副幹事長!!お客様からも、美味しかったよと好評をいただき、感激しました。 松本そば祭りでは、1日に1,000食近くを売り上げるため、朝の準備の時間も早くなります。寝不足のはずなのに、元気にテキパキと動いているパワフルなスタッフの皆さんには、本当に感謝の言葉しかありません。そんな皆さんとともに、次回もぜひ一緒に、松本そば祭りに行きたいと思います。 |

● 2018.9.23-24_NAGANO-EXPO-2018-長野そば祭り ● 2018.9.23-24_NAGANO-EXPO-2018-長野そば祭り

9月23日(日)、24日(月)に、2回目となる長野EXPO2018へ参加してきました。天候には恵まれましたが、お蕎麦を召し上がるお客様には恵まれず、今回は昨年を下回る900食にとどまりました。同じ会場で、橋本徹氏、千原せいじ氏の講演などが催されていましたが、講演終了後に立ち寄って下さるお客様も少なく、期待むなしくという感じでした。 |

| ● 2018.8.26_棟匠プラントの感謝祭

棟匠プラントという住宅メーカーの依頼で2018年8月26日(日)、常陸大宮市のやすらぎの里公園にて開催された棟匠プラント主催の感謝祭に参加してきました。担当は、「そば打ち体験コーナー」。12組のご家族にそば打ちを楽しんでいただけましたが、対応が間に合わずそば打ちを楽しんでいただくことができなかったご家族が他にも数組いたことが残念でした。感謝祭に遊びに来られたお客様や棟匠プラントのスタッフは、みなさん感じのいい方ばかりで、参加した5名の会員もそれに刺激され、お客様にそば打ちを楽しんでいただけるよう一生懸命にお世話をさせていただくことができました。棟匠プラントさん、また来年も声をかけてくださいね。 |